データドリブン経営を考えたときにまず着手する必要があるのが、経営情報、実績情報の可視化だ。だが、重厚長大なシステム設計をしていては市場トレンドに取り残されてしまう。IT専門の人材がいない、数百万の商品を扱う企業はどうこの問題を克服したのだろうか。

Boardは初期投資がほとんどかからない点が魅力でした。費用のほとんどが年単位のユーザー課金だけなので、リスクは非常に小さくできます

株式会社アルペン 情報システム部長

「経営可視化やBIソリューションの事例は多数あるが、そのほとんどが導入が容易ですぐに定着した、というもの。ただ、情報システムの担当者として言わせてもらうと、それは真実ではない。初期投資、経営陣の説得、データベース整備など、避けて通れない問題は多い」。2020年11月12日にBoard Japanが開催したオンラインイベント「THE RETAIL EXCELLENCE SUMMIT」に登壇したアルペン 情報システム部長の蒲山雅文氏は講演冒頭、自身の経験から、経営可視化に向けた業務改革の「重さ」を語った。

同イベントを主催したBoard Japanは、同社が「経営管理ソリューション」(CPM)と呼ぶ、PSIの実績データ管理や計画系のシナリオシミュレーションを一元的に管理するソフトウェア「Board」の日本での提供元企業だ。オペレーションの高度化や計画系の品質精度向上に寄与するとされる。冒頭でBI導入の困難さを語った蒲山氏らもこのBoardのユーザーだ。

実は蒲山氏らはたった1年ほどで「重い」経営可視化の全社適用に成功している。驚くべきは、生え抜きの情報システム人材がいない状況でチャレンジし、一定の成果を出していることだ。ポイントは選定や導入のそれぞれの段階での取捨選択や判断の的確さにあると言えそうだ。本稿は蒲山氏の講演から、約400店舗を抱える小売り大手がどうDXを進めているのかを見ていく。

情シス専門採用ゼロのチームが挑む、アジャイルなDXからの経営高度化

愛知県名古屋市に本拠を構えるアルペングループは、1972年創業のスポーツ小売大手企業だ。ウインタースポーツブームとともに「アルペン」の運営で急成長し、以降はゴルフ専門店「ゴルフ5」、スポーツ用品店「スポーツデポ」の運営やEC運営も手掛ける。2013年にはグループの売上2000億を突破、近年はアパレルを中心としたプライベートブランド事業にも注力し、「スポーツ小売業界の圧倒的ナンバーワン」を目指して企業活動を進める。

アルペングループのコーポレートサイトではさまざまな注力事業が紹介されている。ゴルフはその一つだ

蒲山氏が所属する情報システム部は、グループ全体のデジタルマネジメント、データ経営シフトなどのデジタルトランスフォーメーション(DX)に関連する業務も一手に担う部署だ。蒲山氏自身は1年半ほど前に情報システム部門に中途採用で入社し、情報システム部の部長に就任した。就任してすぐ手掛けたのがグループ全体のITシステムを整理、最適化していき「今後10年を生き抜くための全社情報システムの再編計画(中期IT戦略)の策定」だった。情報システム部に所属する14人と常駐ベンダー1.5人月を加えた15.5人で、先に挙げた通りの多岐にわたる業務を担う。蒲山氏は「この規模の企業にしては決して人数は多くない」と説明する。蒲山氏を除き、情報システム部のメンバーは店舗などの実務を経験して本社で経験を積む従業員だ。実務の深い知識を持つが、IT専任で採用されたわけではない中でDXを進める必要があったという。

ウオーターフォールも「アリ」 グループのITシステム刷新と「情報系」

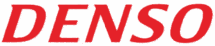

アルペングループの場合、既存のITシステムを「基幹系」「バックオフィス系」「情報系」の3つに分解して、それぞれのコンセプトを下図のように策定した。

それによると、基幹系に関しては、仕入れから販売までのサプライチェーンを担うため、「止めないこと」「安定性を維持すること」を最優先とする。この領域は相応の投資を前提に、SIを投入してウオーターフォール型で作り込む方針をとる。

バックオフィス業務全般の「管理系」の業務は「どのような運用をしても大差はない」という前提に立ち、極力自社独自のルールを排除して、標準化とコストを重視した。

では、顧客情報や売り上げ集計などを担う情報系はどうするか。店舗の売り上げ情報や在庫情報など、日々変化する状況に対応しながら、新たな情報を都度分析する必要がある。

「小売り業であること、市場状況への対応力が求められることから、大規模な投資をして重厚長大なシステムを作るよりは、機動性を重視すべきと判断した。高性能な開発ツールを使い、必要に応じて素早くアジャイル開発を進める、つまり内製化を進める、という方向で経営層と合意形成を進めた」(蒲山氏)

3つの分類とそれぞれの見直し方針

蒲山氏らは、アジャイル開発への合意だけでなく、情報系システムのユーザーにもなる経営層との認識の相違がないよう、内製でのデータ分析の精度と速度に関する合意形成も同時に進めた。内製化でアジャイルに開発を進める場合、時間を掛けてSIの協力を仰いで作り込んだシステムほどの厳密さは求められない場合も想定される。その時、経営との間に意見のずれがあっては改革はうまく進まない。ここでは情報の厳密さよりも、おおよその状況を速く把握できることを重視した。「場合によっては数字の厳密性については多少は大目に視る」ことを前提に「数字のずれ込みがあるかもしれないが機動力を高めようという方向で理解を得た」という。

初めての経営分析「入れやすく、捨てやすく。始めやすく、広げやすく」

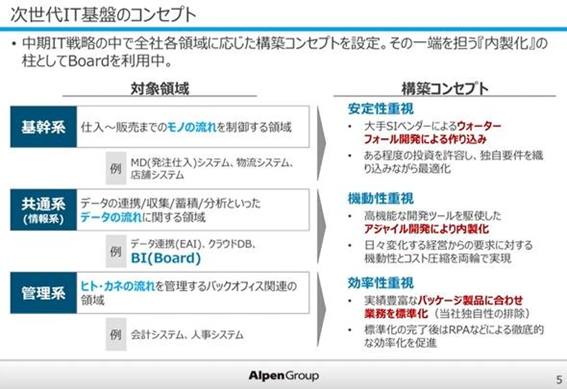

アジャイル開発による内製化を考えたとき、選定する際に重視したのは「店舗出身スタッフでも内製化できること」だ。同社の場合、Boardを選択した。分析の機能が充実していて初期投資を抑制できる製品は他にもあったが、重視したのは「入れやすく捨てやすいこと」だった。

自社に経験者がいない状況だったこともあり、計画当初の内製化コンセプトの通りにうまくフィットするかどうかの見極めができない状況だったこと、万が一、フィットしなかった場合に初期投資がかかるようでは捨てにくい。

「この点でBoardは初期投資がほとんどかからない点が魅力でした。費用のほとんどが年単位のユーザー課金だけなので、リスクは非常に小さくできます」(蒲山氏)

さらに導入では「始めやすく広げやすいこと」も重視した。

アルペングループの場合、「古い基幹系システムとスプレッドシートの集合体で経営を回してきた」という状態からの改革だった。始めやすく広げやすいことを重視したのは、早く体験しなければ次のアクションができないとの判断からだ。BIでできることを関係者が肌感覚でつかむタイミングを早くすることを重視した。

「経営陣もわれわれもBIを体験したことがありません。 私自身は事前にBoardのデモを見ており一画面で何ができるかをある程度理解できていました。その際、海外の高度な活用例も聞いていたので、将来どこまでできるかも見えていたのですが、とにかく全員が早く体験できるよう、機能は限定的でもいいからすぐにリリースしたかったのです」(蒲山氏)

選定の指針

数百万の品番、一千万以上のSKU、約400店舗の在庫データを持つなら「クラウド一択」

情報系システムの内製化といっても、アルペングループの場合は「とにかくデータのトランザクション量がすさまじく多い」のが特徴だ。

「私たちは品番ベースで数百万、SKUはその3倍のデータを抱えています。店舗数は全国に約400店舗あります。その全てで少なくとも2年分は在庫データを持ちたい、というのが条件でした」(蒲山氏)

こうした事情から、BIシステムをオンプレミスで立てるのは、とてつもない投資が必要になることが明らかだったという。さらにこのデータが増えたときに、将来にいくら投資が必要になるかも予測しがたい。

「オンプレミスを利用する選択肢はそもそもありませんでした。クラウド型のBoardを使っていて、仮にパフォーマンスに課題が出たとしてもBoardにリクエストを上げればコスト負担なく性能を上げられるところも事前に確認していました」(蒲山氏)

経営の見える化はなぜ難しいか、3つの障壁

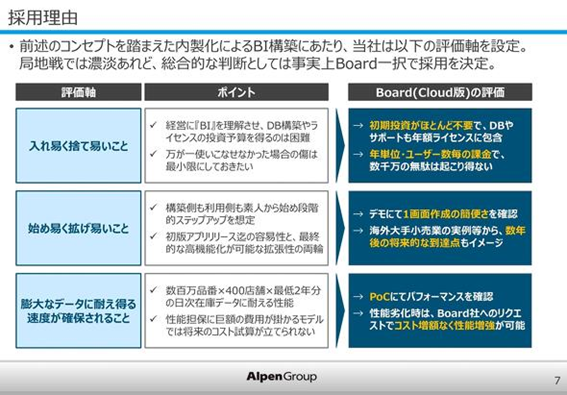

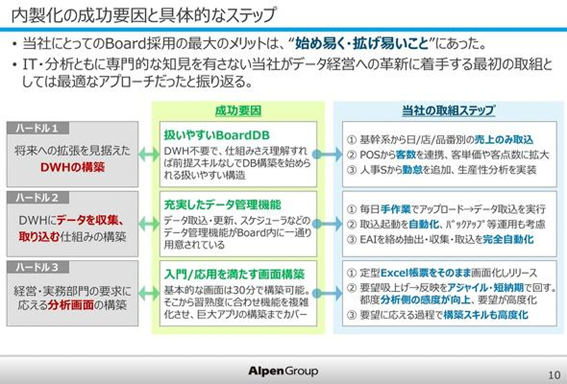

経営を把握するBIを考えたとき、「導入の障壁は3つある」というのが蒲山氏の考えだ。

まずデータベース設計が非常に難しい点が上げられる。さまざまなデータを組み合わせて分析する場合、「市場環境の変化が早いので経営陣や事業部門からの要求に追従して情報システム部門がBIを提供するのが難しく、そもそも5年後に必要なデータを見すえてDBを設計すること自体が困難」だと説明する。

「そもそも社内に人材がいないのはもちろんだが、ITベンダー側にも人材がいない、と感じる」(蒲山氏)

データベースを設計する際は、現状の業務のみならず、その時点における企業の経営戦略に即した情報を見て理解する必要がある。その上、参照すべき情報が恒常的に同じとはいえないのが、情報系システムの難しいところだ。

多くのBIツールがパフォーマンス最適化のために将来の拡張を見越した設計になっているのに対し、「Boardはデータ同士のつながりが弱い」と蒲山氏は話す。この特徴こそが、アジリティを高めるのに生きるのだという。

「品番などの最低限のマスターデータを設定してあれば比較的簡単にデータベースを構築できますからスモールスタートに適しています。私たちの場合、まずは店舗売り上げデータを取り込むだけの仕組みを作り、売り上げ把握を進めました」(蒲山氏)

次に、売り上げやPOSなどの実蹟データをデータウェアハウスなどにため込むプログラムの構築もコストがかさみ、課題となる。データ量やサイジング、データの整備、各種基幹系システムからデータウエアハウスへのつなぎ混み部分の開発には相応の投資も必要になる。

アルペンの場合、この点も選択したEAI(Enterprise Application Integration)ツールの使い勝手が良かったことも奏功したそうだ。最初は試行錯誤が必要だったが、数カ月もすると自動化できる状態になった。現在、データの取り込みは完全な自動化を実現している。

「当初作成した店舗売り上げデータベースに、POSからレジの客数を投入して、客単価を把握できるように改良しました。ここに勤怠データを取り込めば、粗利ベースの生産性を評価できるようになります」(蒲山氏)

3つ目にシステム設計で経営層や実務部門の要求を理解し切るのが難しい点が挙げられる。これは、ベンダーに理解力がないわけではなく、利用者側に具体的なイメージがないケースが多いことによる、と蒲山氏は指摘する。利用者側も帳票データを見ているだけではデータ分析の感覚が研けない。

この点で、Boardの画面構築は30分もあれば簡単にできるため、すぐに開発してフィードバックを得て内容を修正できる。利用者側も一度使っていればイメージしやすく、自分が必要なものを説明しやすい状況になる。

3つの障壁

Boardの面白いところは「BIに個別のデータを追加できる点にある」と同氏は話す。

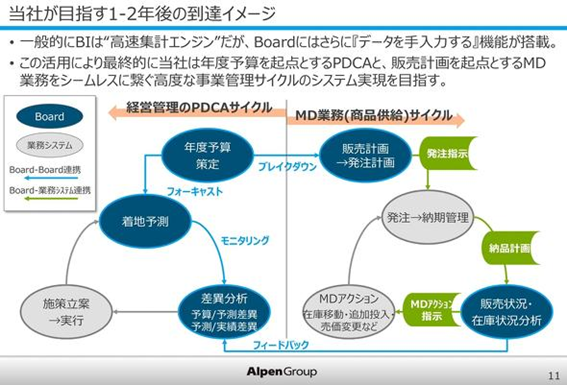

基幹系のデータに改変を加えるわけではなく、分析用に切り出したデータを基に別途、部門トップや経営層が作成した年度予算を取り込み、フォーキャストを入れて計画系のPDCAサイクルを実現する。この計画系の情報を、今度は基幹系の各業務システム側に取り込んで、バイヤーの発注計画に反映させられる。期中の売り上げ推移を把握しながら販売促進計画に反映できるようになる。

将来展望

導入着手から1年ほどで全社展開のめどがついたアルペンは、今後Boardを介して経営計画と事業運営の分析や最適化を高速で回す体制を目指す考えだという。

2020年11月25日 10時00分 公開 ITmedia